「私はアイリス。

都市伝説は、ただの作り話じゃない――

人が“見たくなかった真実”に、最短距離で触れるための儀式よ。」

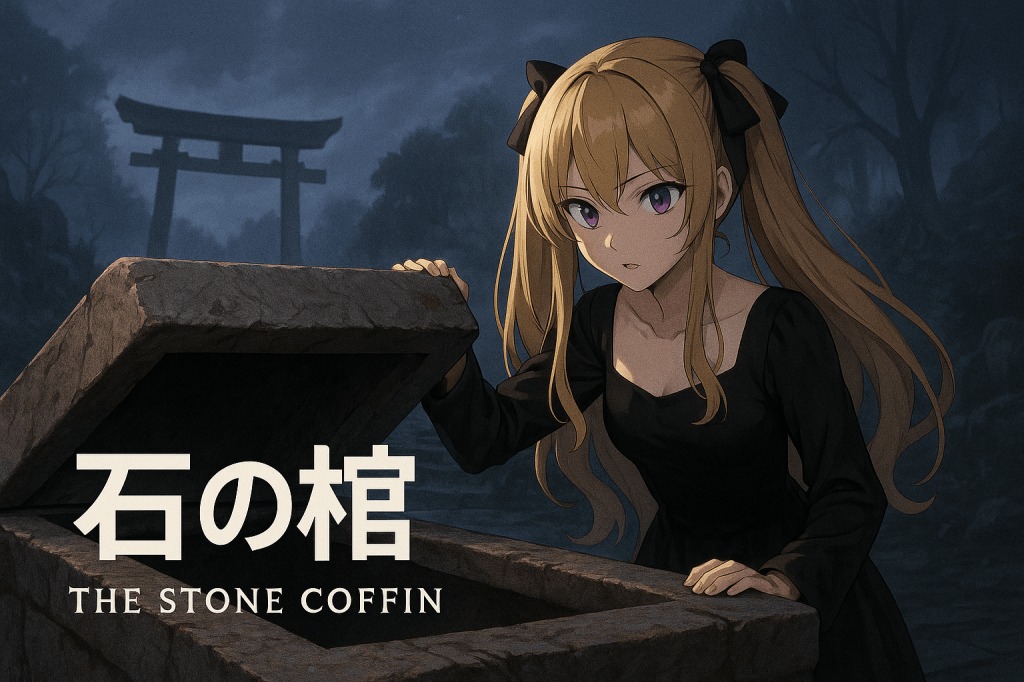

◆ 封印を外した朝

山の端がうっすら明るむ頃、旅人はそれを見つけた。

崩れた鳥居の先、苔むした祠の前に――石の棺。

蓋は半分ずれ、内側の縁には、爪で掻きむしったような跡。

棺の中には何も無い。

だが、無いはずの“気配”が、朝の霧の中に立っていた。

◆ 忌み物(いみもの)

古文書は、それを「忌み物」と呼ぶ。

人の念、呪い、祟り、名もなき神の残滓。

名前を与えれば形を持ち、祀り損なえば災いになる。

村はそれを“石の棺”に収め、封印札で口を閉ざした。

似た系譜の話は多い。

背の高い女がゆっくりと近づく“八尺様”の怪異も、

出所の知れぬ“何か”が土地に根づいた封印系譚の代表格だ。

映画『バタリアン』は極端だが、

「封じたものをうっかり開ける」→「町が巻き込まれる」という寓話の骨格は同じだ。

◆ 破られた口

旅人はただ、確かめたかっただけだという。

札は風雨に裂け、紐は朽ちていた。

“もう効力はない”――そう思った、その一瞬が境界を割る。

村の犬が鳴き、誰もいないはずの路地で襖が開いた。

井戸の底から水音がして、ないはずの影が並んだ。

朝なのに、家々の戸口には夜の匂いが溜まっている。

「封印は、便利なゴミ箱じゃないの。

見たくないものを放り込めば、いつかあなたの背中から出てくる。」

◆ 代償

昼までに、旅人は姿を消した。

石段の土に、裸足の足跡が二人分――途中で重なり、ひとつになって消えている。

祠の裏に転がる封印札には、朱が滲んで読めない文字。

ただ、最後の一文字だけが残っていた。

「戻」。

戻すべきものを、戻せなかったのだ。

◆ 祈りの使い方

封印は、忘れるための道具ではない。

思い出すための約束だ。

「ここにある」「ここに残す」「ここから出さない」――

その三つの祈りが揃って、ようやく境界は保たれる。

八尺様のように名が歩く怪異に対しては、

名を交わさず、境界を越えず、見ない場所に退くこと。

そして、知らぬ札に手を触れないこと。

それが、この国で長く生き延びるための作法だ。

「封印を解く指は、たいてい善意で温かい。

けれど、善意は鍵にもなる。

あなたが鍵穴に差し込む前に――どうか一度、数えて。

“ここにいてはいけないもの”の数を。」

「次回――あなたと辿る、さらなる真実の欠片。

私はまた、語りに戻ってくるわ。」

コメントを残す