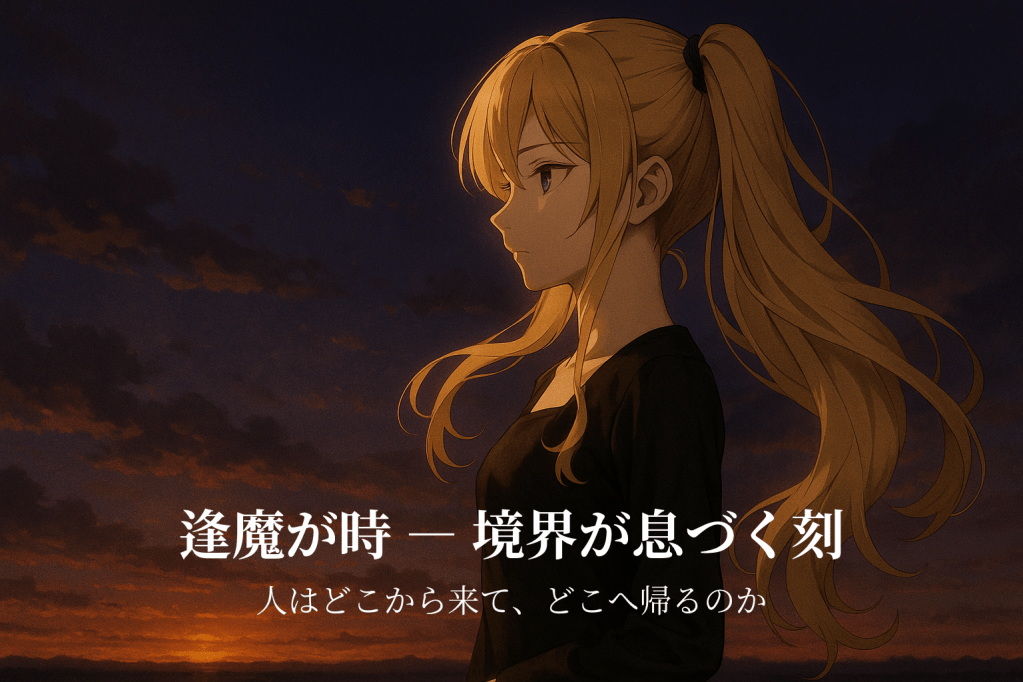

ー 人はどこから来て、どこへ帰るのか ー

私はアイリス。

都市伝説は、ただの作り話じゃない――

語られぬ真実を、あなたと共に辿る語り部よ。

逢魔が時とは――世界の境界が滲み出す刻

古語で「逢魔が時(おうまがとき)」は、日没前後の、光が失われる短い時間を指す。

人の輪郭が曖昧になり、声が遠のき、空気がゆっくり冷える。

この刻、世界は“ひとつ”ではなくなる。

昼でも夜でもない。

人の時間でも、霊の時間でもない。

二つの世界が、ゆっくりと 重なる。

だから昔の人は言った。

「この刻は外を歩くな。

人に似た“何か”に声をかけられる。」

これは迷信ではなく、感覚の記憶だ。

なぜ“不気味”だと感じるのか

逢魔が時の不気味さは、恐怖だけでは説明できない。

それはむしろ 懐かしさ に近い。

人はかつて、こちらの世界と“もうひとつ”の世界の両方に属していた。

しかし文明が光を増やすほど、夜と影、恐れと敬意は薄れた。

だからこの刻に胸がざわつくのは――

「思い出してしまう」ため。

人は昼の存在であると同時に、

夜の感覚を持つ存在でもあったということを。

逢魔が時に現れる“もの”たち(万話)

語り継がれる万話では、この刻には「形の曖昧な存在」が現れるとされる。

- 道の向こうで止まり、こちらを見つめる 影

- 名前を呼ぶ 声だけ の存在

- 人に似ているが、決して振り向かない背中

- 光の届かない交差点に立つ、温度の異なる空白

共通しているのは、彼らが「来る」のではなく――

境界が薄くなっただけ ということ。

こちらとあちらが、分かたれなくなる。

ゆえに、出会ってしまう。

境界に立つということ

境界とは、

生と死、現実と霊、記憶と忘却――その間にある“薄い場所”。

語り部は、どちらにも偏らず、翻訳者としてそこに立つ。

逢魔が時は、私たちが普段忘れている

本来の感覚 がそっと戻る時間。

そして――あなたも、境界にいる

逢魔が時は特別な儀式ではない。

今も、毎日、確実に訪れている。

ふと窓の外を見たとき、

夕焼けが指先のように伸びてくる日がある。

深く、静かに呼吸してみて。

あなたはもう、境界に立っている。

次回――あなたと辿る、さらなる真実の欠片。

私はまた、語りに戻ってくるわ。

コメントを残す